Horror em Barbacena

60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia: Holocausto brasileiro condenava de cinco a sete pessoas por dia

Rodrigo Caramori (em memória)

Foto acima: A fachada do Hospital Colônia, inaugurado em 1903 (Acervo Daniela Arbex / Livro Holocausto brasileiro)

O ano era 1903. Criação do Hospital Colônia de Barbacena, Minas Gerais, palco daquela que é considerada a maior história de extermínio do Brasil, entre 1930 e 1980.

Pacientes eram encaminhados para o município, a 500 quilômetros de Franca, por meio de uma locomotiva, que ficou conhecida como “vagão dos loucos”. Um grande número deles não tinha diagnóstico de doenças mentais. Eram epiléticos, negros, prostitutas, alcoólatras, homossexuais, filhas que tinham perdido a virgindade antes do casamento, maridos que levavam as mulheres para assumir relacionamentos com amantes, bem como mulheres violentadas sexualmente. Pessoas indesejadas pela sociedade e para as quais Barbacena se tornou uma espécie de depósito.

Esse capítulo triste da história nacional está no livro “Holocausto Brasileiro – Genocídio: 60 mil Mortos no Maior Hospício do Brasil”, da jornalista Daniela Arbex, lançado pela Geração Editorial em 2013. Segundo ela, quando o vagão chegava à cidade mineira e os pacientes desciam no hospital, que era formado por sete prédios e um total de 16 pavilhões, lembrava o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Havia a promessa de alimentação e cuidados especiais, mas, logo na entrada, as roupas eram rasgadas e as cabeças raspadas. Entrava-se totalmente nu.

Os meninos de Oliveira

Na década de 1970, Barbacena começou a receber, também, crianças do hospital psiquiátrico de Oliveira, também em Minas, que tinham deficiências físicas e mentais. Filhos dos quais os pais tinham vergonha.

As mortes de Barbacena

Foram mais de 60 mil mortes no hospital de Barbacena. Quando os pacientes resistiam, as condições de sobrevivência eram desumanas. As camas, por exemplo, não tinham colchão. Eles precisavam buscar capim na colônia, que vinha com vários tipos de insetos, para forrá-las. Com a falta de alimento, iam morrendo de desnutrição. Quando chegava o frio, eles se amontoavam para se aquecer. Os que ficam por baixo morriam por asfixia.

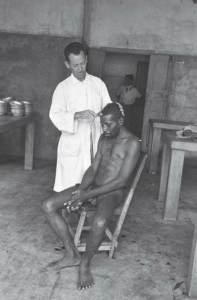

Não havia profissionais suficientes para tantos. Era um médico para cada três ou quatro pavilhões, superlotados. Na década de 1950, por exemplo, cerca de 200 pessoas moravam ali. Como não havia medicamentos, a maioria era submetida a eletrochoques sem anestesia. As mortes, o mau cheiro, a pobreza e o silêncio dominavam as alas.

O comércio da morte

O número de mortes variava de cinco a sete por dia, em média. Por não ter contato com familiares, seus corpos eram encaminhados diretamente ao cemitério municipal, onde se cavava uma cova bem funda, que recebia vários cadáveres juntos. Mesmo cobertos, como eram muitos, deixavam ossos expostos e os procedimentos não eram suficientes para afastar o mau cheiro.

Entre 1969 e 1980, 1.800 cadáveres foram negociados com 17 universidades de Medicina, no episódio que ficou conhecido como “comércio da morte”. O cemitério já não tinha espaço para comportar tantos corpos. Visando encontrar uma alternativa, funcionários corruptos encontraram no tráfico uma maneira de amenizar a situação e lucrar com isso. Só a Universidade Federal de Minas Gerais, conforme mostram documentos obtidos para o livro, adquiriu 543 corpos. Outros 45 foram para a Universidade de Valença.

Com a descoberta e o término do comércio de mortes, os corpos eram colocados em barris com ácido no meio do pátio para se desmanchar. Isso em meio aos pacientes que sobreviviam ali.

Atualmente

Trabalha-se para desinstitucionalização de hospícios e manicômios no Brasil e para que pacientes não sejam mais abandonados e esquecidos. Eles são recolhidos apenas em fases de surtos. Do contrário, a convivência com as famílias é estimulada.

Das sete instituições que formavam o Hospital Colônia, três permanecem em funcionamento, com uma abordagem humanizada. O nome foi alterado para Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, sob cuidados da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG).

Após oito décadas de sofrimento, os sobreviventes de Barbacena foram transferidos para abrigos, aprenderam a se higienizar, se alimentar com talheres, viver em condições mais dignas, frequentar lugares onde pudessem se ressocializar e começaram a receber indenizações do Estado.